LES MACLES

LES MACLES

5.3. CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE DES MACLES

5.3.1. Macles par contact

Il y a macle par contact s’il n’existe qu’un seul plan de contact entre les deux individus de la macle.

5.3.2. Macle par pénétration

La macle par pénétration est définie par opposition à la macle par contact. Il y a donc plusieurs plans de jonctions entre les deux individus.

Elle ne peut intervenir que pour des macles par mériédrie et par mériédrie réticulaire. Il convient donc de ne pas considérer de simples rapprochements morphologiques, pour des macles par pénétration.

La distinction est d’autant plus difficile que l’on peut être en présence de véritables macles mais que la morphologie de pénétration n’est en fait due qu’à un approvisionnement sélectif vers l’un des deux individus qui croit ainsi plus vite que le second allant jusqu’à l’englober.

Il se peut également que la morphologie de la macle apparaisse comme étant par pénétration lors d’un défaut d’empilement sur un plan autre que le plan de macle. Si le plan de composition est confondu avec le plan de macle, il bissecte des formes équivalentes : les faces en regard auront donc les mêmes propriétés et en particulier la même vitesse de croissance, et la macle se fera par contact. Dans le cas d’un plan de composition différent du plan de macle, les deux cristaux ne sont plus symétriques de part et d’autre du plan de macle, et pourront déborder à travers ce plan qui disparaîtra rapidement. La macle sera alors par pénétration. Si la macle se fait par rapport à un axe, les plans de la zone définie par cet axe peuvent tous, en principe, jouer le rôle de plan de composition.

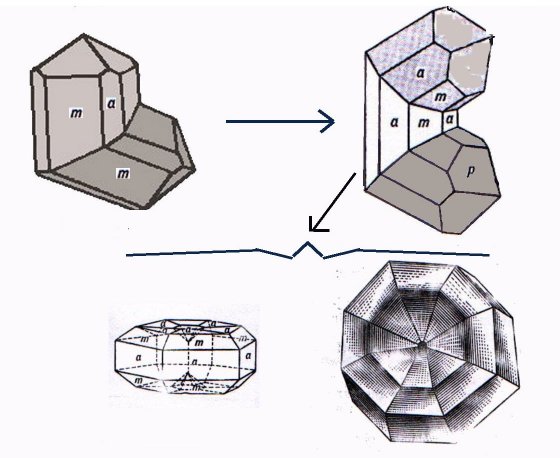

5.3.3. Macles mimétiques

Il s’agit de macles qui " miment " un édifice de symétrie supérieure.

Il en ainsi pour le quartz et les autres minéraux qui maclent par transformation polymorphique (cf 5.2.2) (leucite) dont les mailles basse température gardent la morphologie du réseau de le forme haute température du minéral.

Mais de nombreux minéraux " cubiques " présentent cette propriété également : analcime, grenats calciques, boracite, pérovskite, boléite, sénarmontite.

Enfin, il peut y avoir apparition fortuite d’une morphologie hexagonale à partir de cristaux rhomboédriques comme dans le cas de la macle de l’aragonite. Il en est de même pour la barytine, le chrysobéryl...

5.3.4. Macles multiples

Les macles multiples sont définies par opposition avec les macles simples, à savoir qu’elles ne sont pas constituées de seulement deux individus, mais d’un plus grand nombre.

Ces individus peuvent être associés de deux manières différentes :

Lorsque les plans de composition sont parallèles, le groupe résultant est appelé polysynthétique. Généralement, la juxtaposition des individus s’effectue un grand nombre de fois.

Exemples :

PLAGIOCLASES

Les macles polysynthétiques ne sont pas rares dans la série isomorphe qui va de l’albite (fig. 26) à l’anorthite.

Si l’obliquité de la macle est faible, cela signifie que la macle est plus facile à obtenir. Ainsi, elle pourra se répéter un plus grand nombre de fois, et elle sera séparée par des lamelles (individus) plus fines.

fig. 26 : a )Macle polysynthétique de l’albite selon {010}

b) macle observée en microscope polarisant, réflexion perpendiculairemEnt à (010)

JORDANITE

fig. 27 : macle polysynthétique sur jordanite, vallée de Binn (Suisseà

CALCITE (fig. 2)

fig. 28 : macle polysynthétique de la calcite sur (.1012), l’une des trois directions négatives du rhomboèdre

Lorsque les plans de composition ne sont pas parallèles, le groupe résultant est appelé cyclique, car il peut se refermer éventuellement sur 360).

Exemples :

CUBANITE

fig. 28 : Macle cyclique de cubanite (Québec)(2,5x1,5 cm2)

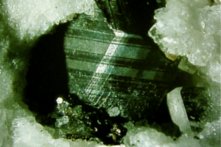

MARCASSITE

Les macles de marcassite sont assez fréquentes, et souvent multiples.

& La multiplicité de macles selon un plan m conduit à la formation d’une structure ressemblant à une crête de coq.

De plus, il arrive que 4 ou 5 individus peuvent former une macle cyclique autour d’un axe central (axe de macle parallèle à c), formant ainsi ce que l’on appelle la macle de la sperkise (fig.29 et Min 13)(ancien nom de la marcassite toujours utilisé dans le Nord( fig. 30)).

Fig. 29 : macle en crête de coq (à gauche) et en sperkise (à droite) de la marcassite

Min 13 : sperkise : macle cyclique de la marcassite (cap blanc nez)

Fig. 30 : sperkise (macle de marcassite du cap Blanc-nez)

: logo du magazine du club de Wasquehal

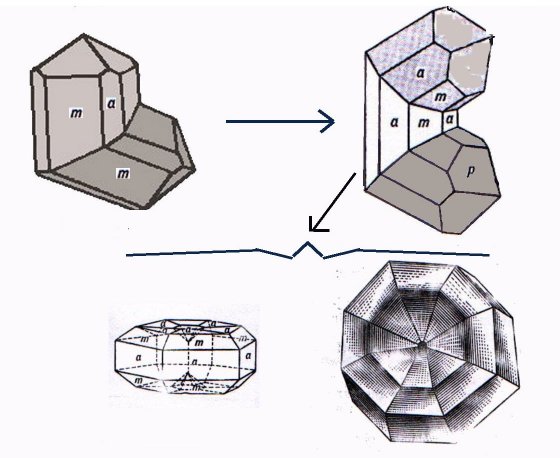

ARAGONITE

L’aragonite se macle sur les faces {110} par hémitropie par rapport à un plan (fig.31).

Dans l’aragonite, orthorhombique, l’angle dièdre des faces m, est égal à 116°12’, donc voisin de 120°. Par accolement de trois prismes avec m comme plan de jonction, on obtient une macle qui a l’apparence d’un cristal unique de symétrie pseudo hexagonale (fig.32-33).

Du fait de l’obliquité résultant de la différence entre 116°12’ et 120°, la structure de la jonction conduit au déplacement des atomes proches du plan de jonction (fig.32).

Fig. 31 : Structure de la macle par hémitropie

Fig. 32 a) : Macle de l’aragonite formée par. un triplet donnant une structure pseudohexagonale

Fig. 32 b) : aragonite du Portugal

Fig. 33 : Structure de la jonction entre deux individus d’aragonite

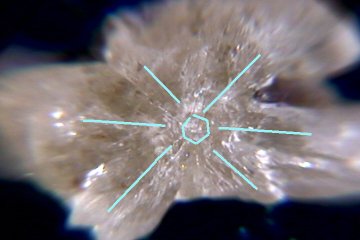

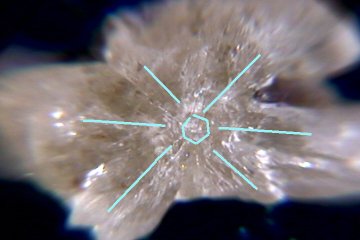

RUTILE

La macle en genou du rutile peut donner par multiplicité d’ordre 8, la figure bien connue

présentée en fig. 26.

Moins connue, par multiplicité d’ordre 8, le rutile forme la figure présentée en fig. 34.

fig. 34 : Macle cyclique d’ordre 8 du rutile

fig. 35 : Macle cyclique d’ordre 8 du rutile - rutile Minas Gerais (Brésil)

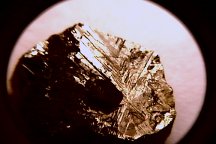

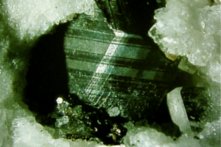

CASSITERITE

Macle cyclique similaire à celle du rutile

Moins connue, par multiplicité d’ordre 8, le rutile forme la figure présentée en fig. 34.

fig. 36 : Macle cyclique de cassiterite (Pérou)macle 1 cm avec macle en genou de 4 cm

CHRYSOBERYL(fig. 35)

fig. 35 : Macles cycliques du chrysobéryl parallèle aux faces {031}

a) Madagascar 10 mm b) Valle Aurina (Italie) 20 mm

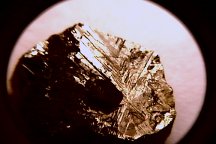

HEMATITE (fig. 36)

fig. 36 : Macle cyclique de l'hématite avec axes principaux figurés par le rutile en épitaxie sur l'hématite