La dérive des continents - Paléoclimatologie

Cet exposé est avant tout une distraction, le film de

l’histoire de la Terre depuis 650 millions d’années.

On

y verra la dérive des continents, la formation de chaînes de montagnes, ainsi

qu’un aperçu de paléoclimatologie, c’est à dire l’étude des climats en fonction

des époques géologiques.

N’allez

pas chercher dans cet exposé des réponses immédiates, mais il peut être une

aide pour les paléontologues par la connaissance des climats, des zones

immergées ou émergées (cf exposé video sur demande (carte de Scotese)) pour

expliquer l’existence de telles espèces végétales ou animales en tel lieu et à

telle époque)

Cet exposé est préparé principalement à

partir de 3 sites internets que je vous préconise vivement :

qui est très riches sur de

nombreux domaines

La tectonique des plaques :

www.geologie.ens.fr/~vigny/tecto-e.html

L’avant Wegener – Preuves de

la théorie –cartes : www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/img.communes.pt/hj.1.html

I. L’AVANT WEGENER

Les Anciens avaient une conception toute fixiste de la

surface de la Terre: océans et continents ont toujours occupé une position fixe

durant toute l'histoire de la planète. Depuis Aristote, on croyait que la Terre

s'était formée par une série de grandes catastrophes, en un laps de temps très

court, et qu'elle avait ainsi acquis la physionomie qu'on lui connaît

aujourd'hui. Les océans et les continents avaient été dessinés une fois pour

toutes! Qui n'a pas entendu parler des six jours de la Bible! Nous appelons

cette vision de la formation de la terre par une série de grandes catastrophes,

le catastrophisme, une théorie qui, avec une théorie satellite, le

créationisme, va dominer les esprits jusqu'au 19e siècle ... et même

encore de nos jours!

Bien

qu'au 19e siècle, les géologues James Hutton et Charles Lyell ont

tenté de montrer qu'en fait les processus géologiques sont beaucoup plus lents

que ne le propose le catastrophisme et qu'ils se font de façon beaucoup plus

uniforme (théorie de l'uniformitarisme),

les hommes de science continuaient à croire ferme à la perennité des mers et

des continents.

Mais

..., au 17e siècle, les cartes géographiques de l'Atlantique étaient

suffisamment précises pour que les esprits curieux et éveillés à la découverte

remarquent un certain parallélisme dans le tracé des côtes de part et d'autre

de l'Atlantique et tentent d'en trouver l'explication.

François Placet (1668).

C'est

dans un mémoire intitulé "La corruption du grand et du petit monde, où il

est montré qu'avant le déluge, l'Amérique n'était point séparée des autres

parties du monde", que Placet propose qu'avant le déluge il n'y avait

qu'un seul bloc continental et que c'est par effondrement au centre de ce bloc

que l'Atlantique a été créé et qu'il en est résulté deux blocs séparés. Il n'en

fallait pas plus pour faire revivre la légende de l'Atlantide, ce continent qui,

selon le philosophe et poète grec Platon, se serait abîmé dans l'Océan

Atlantique au large de Gibraltar. Aujourd'hui encore, on trouve de

"savants traités", se présentant comme répondant à la démarche

scientifique, venant à la défense de cette légende!

Antonio Snider-Pelligrini (1858).

Deux

siècles après Placet, le catastrophisme garde toujours ses droits.

Snider-Pelligrini parle de séparation et de dérive dans son livre intitulé

"La création et ses mystères dévoilés". Selon lui, les continents se

sont formés avant le déluge (l'archétype de la catastrophe!), en un seul bloc,

du même côté de la terre, à partir d'un bloc de roches en fusion. Le déluge a

mis fin à l'état d'instabilité de ce bloc en le refroidissant. Une gigantesque

rupture s'est alors produite, entraînant la séparation des Amériques et du

Vieux Monde.

George Darwin (1879).

Le

second fils de Charles Darwin parle lui aussi de mobilité des continents. A une

époque très reculée, la lune a été arrachée à la Terre, y laissant la

gigantesque cicatrice du Pacifique. Ce grand vide a alors entraîné une

fragmentation de la croûte granitique refroidie et un glissement latéral des

masses continentales. On peut difficilement être plus catastrophiste!

Frank B. Taylor (1910).

Bien

qu'on attribue la paternité du concept de la dérive des continents à Alfred

Wegener, Frank Taylor fut le premier, en 1910, 5 ans avant Wegener, à formuler

l'hypothèse que l'Atlantique a été formé par la séparation de deux masses

continentales qui ont dérivé lentement l'une par rapport à l'autre. Taylor

fondait son hypothèse sur la similitude du tracé des côtes de part et d'autre

de l'Atlantique, mais aussi sur le fait qu'on retrouve des chaînes de montagnes

sur les marges continentales opposées aux marges atlantiques, comme par

exemples les Rocheuses en Amérique du Nord et les Andes en Amérique du Sud. Ces

chaînes se seraient formées par un effet de "bulldozage" causé par la

dérive des continents. Mais la démonstration de Taylor est apparue trop

compliquée et n'a pas réussi à convaincre ses contemporains.

Cinq

années plus tard, en 1915, Alfred Wegener énonça, sans connaître semble-t-il

les travaux de Taylor, l'hypothèse de la dérive des continents.

II. Alfred Wegener (1880-1930)

Alfred Wegener est né à Berlin en 1880. Fils de

pasteur protestant, il fait ses études aux universités d'Heidelberg,

d'Innsbruck et de Berlin et obtient un doctorat en astronomie. En même temps,

il est fasciné par une nouvelle science, la météorologie. Il apprend le

maniement des cerfs-volants et des ballons utilisés pour l'étude des conditions

climatiques. Il s'adonne à un conditionnement physique rigoureux par de longues

marches, le patin et le ski. En 1906, il bat le record du monde d'endurance

avec un vol de 52 heures. Au cours de la même année, son rêve se réalise; il

participe à une expédition danoise en recherche météorologique dans le nord-est

du Groenland.

Il sera par la suite professeur-assistant de

météorologie à l'université de Marburg et publie un traité sur la

thermodynamique de l'atmosphère. Une deuxième expédition au Groenland a lieu

en 1912. Il part avec J.P. Koch, un danois, pour entreprendre et réussir la

plus longue traversée de la calotte glaciaire. Au retour, il devient

directeur du Département des Recherches Météorologiques de l'observatoire de

la Marine de Hambourg. C'est en 1915 qu'il publie sa théorie de la dérive des

continents qui rencontre beaucoup d'opposition. En 1924, on lui offre la

chaire de météorologie et de géophysique de l'université de Graz, en

Autriche, où ses idées y sont mieux accueillies qu'à Hambourg. Il meurt au

cours d'une troisième expédition au Groenland en 1930.

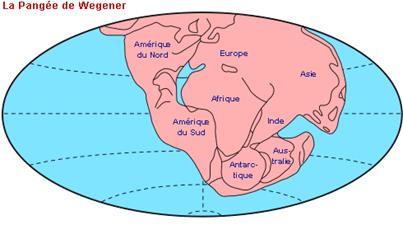

III.

ELEMENTS A LA BASE DE LA THEORIE

Wegener s’appuya sur l’observation des forme des côtes

de l’Afrique du sud et de leur complémentarité. Il émit la thèse que ces deux

continents étaient autrefois réunis. En 1912,

il énonça qu’au trias, il y a 200 millions d’années, la terre émergée

était constituée d’un bloc la PANGEE formée de deux supercontinents autrefois

séparés la Laurasie (Amérique du Nord, Europe, Asie) au nord et le GONDWANA

(Amérique du sud, Afrique, Inde, Australie et Antarctique) au sud. Ces deux

sous-ensembles étaient séparées par une mer la THETHYS.

Puis,

la PANGEE a commencé à se séparé au trias.

1. Le

parallélisme des côtes.

Il

y a par exemple, un net parallélisme des lignes côtières entre l'Amérique du

Sud et l'Afrique.

Cela

suggère que ces deux continents sont les deux morceaux d'un même bloc.

La

reconstitution de Wegener montre que toutes les masses continentales ont été

jadis réunies en un seul mégacontinent, la Pangée. Aujourd'hui, on utilise une

reconstitution plus juste de la Pangée, celle de Bullard

et coll.

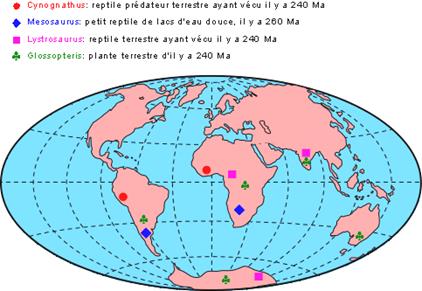

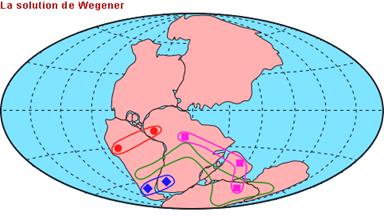

2. La

répartition de certains fossiles.

On retrouve, de part et d'autre de l'Atlantique,

sur les continents actuels, des fossiles de plantes et d'animaux terrestres

datant de 240 à 260 Ma.

Ces

organismes n'avaient pas la capacité de traverser un si large océan. On doit

donc concevoir qu'autrefois tous ces continents n'en formaient qu'un seul, la

Pangée, présentant des aires de répartition des organismes plus cohérentes que

les aires actuelles.

A noter qu'on a utilisé ici

la reconstitution de Bullard et coll. 3. Les

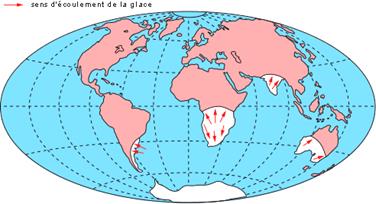

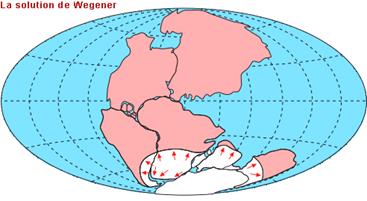

traces d'anciennes glaciations. On

observe, sur certaines portions des continents actuels, des marques de

glaciation datant d'il y a 250 millions d'années, indiquant que ces portions de

continents ont été recouvertes par une calotte glaciaire. Le rassemblement des

masses continentales donne un sens à la répartition de dépôts glaciaires datant

d'il y a 250 Ma, ainsi qu'aux directions d'écoulement de la glace, relevées sur

plusieurs portions de continents. La répartition, selon la géographie actuelle

montre les zones glacées.

Il

est plus qu'improbable qu'il ait pu y avoir glaciation sur des continents se

trouvant dans la zone tropicale (sud de l'Afrique, Inde). De plus, il est

anormal que l'écoulement des glaces, dont le sens est indiqué par les flèches,

se fasse vers l'intérieur d'un continent (des points bas vers les points hauts;

cas de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde et l'Australie). La

répartition sur la Pangée montre que le pôle Sud était recouvert d'une calotte

glaciaire et l'écoulement de la glace se faisait en périphérie de la calotte,

comme il se doit.

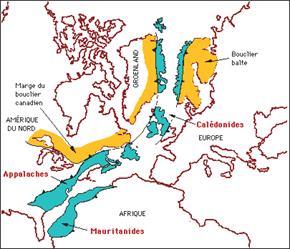

4. La

correspondance des structures géologiques. Cela n'est pas tout que les pièces d'un puzzle

s'emboîtent bien, encore faut-il obtenir une image cohérente. Dans le cas du

puzzle des continents, non seulement y a-t-il une concordance entre les côtes,

mais il y a aussi une concordance entre les structures géologiques à

l'intérieur des continents, un argument lourd en faveur de l'existence du

mégacontinent Pangée. La correspondance des structures géologiques entre

l'Afrique et l'Amérique du Sud appuie l'argument de Wegener. La situation

géographique actuelle des deux continents montrent la distribution des anciens

blocs continentaux (boucliers) ayant plus de 2 Ga (milliards d'années). Autour de ces boucliers, les chaînes de montagnes plus

récentes ont des âges allant de 450 à 650 Ma. Les traits indiquent le

"grain" tectonique de ces chaînes. À remarquer, dans les régions de

São Luis et de Salvador au Brésil, la présence de petits morceaux de boucliers.

Le rapprochement des deux continents montre qu'en fait

les deux petits morceaux des zones de São Luis et de Salvador se rattachent

respectivement aux boucliers ouest-africain et angolais, et qu'il y a aussi une

certaine continuité dans le grain tectonique des chaînes plus récentes qui

viennent se mouler sur les boucliers. L'image du puzzle est cohérente.

La

correspondance des structures géologiques entre l'Amérique du Nord et l'Europe

confirme aussi l'idée de Wegener. Les trois chaînes de montagnes, Appalaches

(Est de l'Amérique du Nord), Mauritanides (nord-est de l'Afrique) et

Calédonides (Iles Britanniques, Scandinavie), aujourd'hui séparées par l'Océan

Atlantique, ne forment qu'une seule chaîne continue si on rapproche les

continents à la manière de Wegener. Les géologues savent depuis longtemps

qu'effectivement ces trois chaînes ont des structures géologiques identiques et

qu'elles se sont formées en même temps entre 470 et 350 Ma.

Le

géophysicien Wegener était bien au fait que la croûte continentale était plus

épaisse sous les chaînes de montagnes que sous les plaines, et que cette

situation répondait au principe de l'isostasie qui veut qu'il y ait un

équilibre entre les divers compartiments de l'écorce terrestre dû aux

différences de densité. Il en conçut l'idée que les continents

"flottaient" sur un médium mal défini et qu'ainsi ils pouvaient

dériver les uns par rapport aux autres. Les

contemporains de Wegener n'ont pas été convaincus de cette proposition

révolutionnaire de la dérive des continents; l'opposition fut vive. En fait,

Wegener a démontré de façon assez convaincante, qu'un jour, les continents

actuels ne formaient qu'un seul mégacontinent, mais il ne démontrait pas que

ceux-ci avaient dérivé lentement depuis les derniers 200 Ma. A la limite, on

pourrait tout aussi bien invoquer certains scénarios des catastrophistes pour expliquer les

constatations de Wegener. Le problème majeur, c'est qu'il ne proposait aucun

mécanisme pour expliquer la dérive. Il démontrait bien que la répartition

actuelle de certains fossiles, de traces d'anciennes glaciations ou de certaines

structures géologiques soulevaient des questions importantes auxquelles il

fallait trouver des explications. Mais ces constatations ne sont pas

suffisantes pour démontrer que les continents ont dérivé. Notons, qu'à

l'inverse, si les continents ont dérivé, il est nécessaire qu'il y ait un

appariement entre les structures géologiques et la répartition des fossiles. Il

faut signaler que l'hypothèse de Wegener était une hypothèse génératrice de

science, parce que les questions soulevées sont suffisamment sérieuses et

fondées sur des faits réels pour qu'on s'attaque à y répondre. Mais il aura

fallu attendre plus de quarante ans pour que les idées de Wegener refassent

surface et qu'on se mette à la recherche du mécanisme de dérive qu'il lui

manquait. Entre autre il avait manqué à Wegener les données fondamentales sur

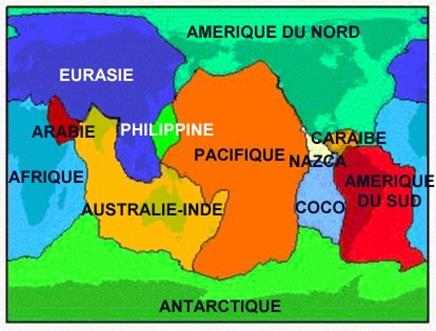

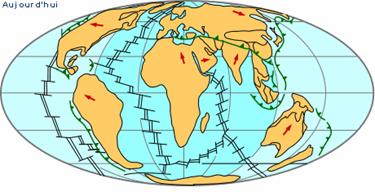

la structure interne de la Terre. L’écorce

terrestre est constituée de 12 plaques principales . Ces plaques ont des

mouvements complexes de translation et de rotation. On définit ainsi le

« pôle de rotation » le point autour duquel la plaque pivote, alors

que le mouvement de translation est défini à partir de la vitesse de

déplacement du point chaud de la plaque envisagée. Pole de rotation Plaque latitude (°/Ma) Linéaire (cm/an) Pacifique -63,0 104,4 10 vers le NO Eurasie 50,6 -112.4 0.23 1 vers l’Est Afrique 50.6 -74.0 0.29 2 vers le Nord Antarctique 63.0 -115.9 0.24 0 Inde-Australie 45.5 0.4 .54 7 vers le Nord Amérique du Nord -2.5 -86.0 0.21 1 vers l’Ouest Amérique du Sud -25.4 -124.6 0.11 1 vers le Nord NAZCA 47.8 -110.2 0.74 7 vers l’est Philippine -39.0 -36.7 0.90 8 vers l’ouest ARABIE 45.2 -4.4 0.54 3 vers le NE COCO 24.5 -115.8 1.50 5 vers le NE CARAIBE 25.0 -93.1 0.21 1 vers le NE Mouvement des plaques avec leurx vitesses

relatives exprimées par les flêches V. DERIVE DES CONTINENTS ET PALEOCLIMATOLOGIE Dans la suite de cet

exposé, vous allez assisté à la dérive des continents de –650 Ma à + 250 Ma.

Toutefois, il convient de préciser que les niveaux des mers ne sont pas

représentées. Vous pouvez néanmoins obtenir les cartes de Scotese en me les

demandant ou sur internet. Ces cartes sont représentées comme des photos

satellites avec la répartition réelle des mers et océans. Précambrien : -> - 570

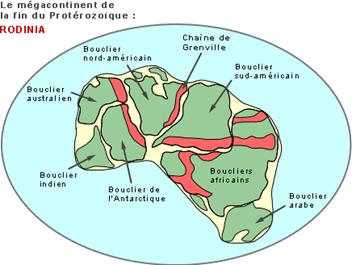

Millions d’années Il y a 650 Ma,

un mégacontinent rassemblait toutes les masses continentales, le continent Rodinia. Par la

suite, ce mégacontinent s'est fragmenté et des morceaux de croûte continentale

ont commencé à dériver les uns par rapport aux autres comme le décrit la

théorie de la tectonique des plaques, par la fabrication de nouveaux planchers

océaniques et au processus du tapis roulant.

Cette première carte montre la position des continents

il y a 600 Ma, soit à la toute fin

du Précambrien, alors que ceux-ci dérivaient les uns par rapport aux autres.

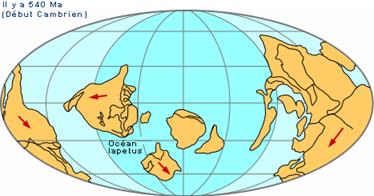

Cambrien

(de - 505 à – 570 Ma)

Le climat est mal défini. Il était probablement ni

trop chaud, ni trop froid. De toute évidence, il n'y avait pas de glaces aux

pôles. Au tout début du Cambrien, il y a 540 Ma, les masses continentales étaient toujours en situation de

dispersion. L'océan Iapetus s'ouvrait encore; on doit donc

supposer l'existence d'une dorsale médio-océanique entre Laurentia et Baltica. A ce stade, Gondwana, dont fait partie le

bouclier sud américain, amorçait une migration vers le sud. Au milieu du

Cambrien, il y a 525 Ma, Laurentia

et Baltica s'étaient éloignés encore plus l'un de l'autre, produisant un océan

Iapetus encore plus large. Gondwana poursuivait sa migration vers le sud.

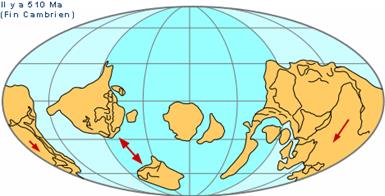

Vers la fin du Cambrien, il y a 510 Ma, l'océan Iapetus avait atteint son ouverture maximale

(flèche rouge à double pointe). Cet océan durait déjà depuis pratiquement 140

Ma d'années et avait atteint sa maturité.

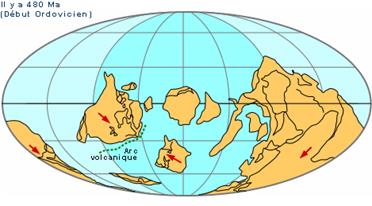

Ordovicien(de

–438 à –505 Ma) Il y a 500 Ma,

au tout début de l'Ordovicien, soit 150 Ma après le début de l'ouverture de

Iapetus, il s'est développé à la marge de Laurentia une zone de subduction, créant du même coup un

arc volcanique insulaire. Le mouvement s'était renversé. L'océan Iapetus

commençait à se refermer; Laurentia et Baltica convergaient. On est donc passé d'un océan de type Atlantique,

c'est-à-dire en ouverture avec marges passives, à un océan de type Pacifique,

en fermeture, avec marges actives. Durant tout ce temps, Gondwana migrait

toujours vers le sud.

A l'Ordovicien inférieur ( - 480 millions d'années) la

douceur du climat fut probablement générale. Les continents furent inondés par

les océans créant des voies maritimes tropicales chaudes et larges. Toujours dans la première

partie de l'Ordovicien, la fermeture de Iapetus se poursuivait et les arcs

volcaniques insulaires fonctionnaient toujours. Le rapprochement des masses continentales ne se

faisait pas uniquement entre Laurentia et Baltica, mais aussi entre Laurentia

et Siberia. Au sud, une petite masse continentale s'était détachée de Gondwana

et migrait vers le nord.

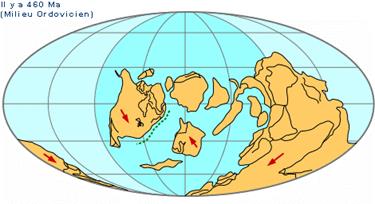

Au milieu de l'Ordovicien, il y a 460 Ma, Iapetus continuait à se refermer. L'arc volcanique

insulaire qui se trouvait au large de Laurentia, entra en collision avec la

marge de Laurentia. C'est une collision de type plaque océanique contre plaque continentale:

une chaîne de montagnes immature s'est formée; on a appelé cette chaîne, la chaîne taconnienne, la première phase

de la formation des Appalaches.

Le continent Gondwana a atteint le pôle sud. Il faut

voir ici, que le gros du continent se trouve dans la demie arrière de la sphère

et que la migration vers le sud du continent va faire en sorte que son

extrémité sud va traverser le pôle sud et ensuite commencer à remonter vers le

nord, dans la demie avant de la sphère terrestre. A l'Ordovicien moyen et supérieur ( aux alentours de -

450millions d'années) le monde était un véritable glacière. La calotte glacière

Sud s'étirait sur l'Afrique et l'Amérique du Sud. Le climat en Amérique du

Nord, en Europe, en Sibérie et en dans la partie orientale du Gondwana, était

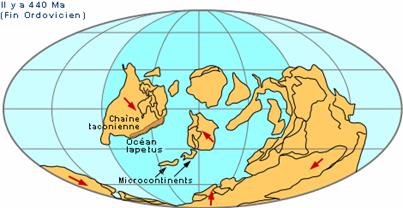

chaud et ensoleillé. A la fin de l'Ordovicien, il y a 440 Ma, l'espace océanique entre Laurentia, Baltica et Siberia

continuait à se refermer. La petite masse qui s'était détachée de Gondwana et

qui migrait vers le nord s'est morcellée pour donner un chaînon de

microcontinents, dont un qu'on a appelé Avalonia. Le pôle sud était occupé par

la marge de Gondwana, plus spécifiquement le nord de l'Afrique actuelle.

Signalons ici qu'on connaît au Maroc des dépôts glaciaires d'âge Ordovicien

supérieur; pas surprenant, puisque le nord de l'Afrique se situait au pôle sud

à cette époque.

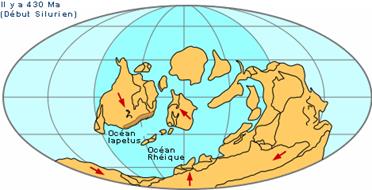

Au Silurien (de - 408 à - 438 millions d'années) les

récifs coralliens prospéraient sous les cieux ensoleillés de la ceinture aride

du Sud qui s'étiraient à travers l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord. Il y

eut également développement des plantes sur les continents arides. Des conditions glaciaires prolongées ont régné près du

pôle Sud. Au début du Silurien, il y a 430 Ma, Iapetus était devenu un océan étroit entre Laurentia et

Baltica. Gondwana migrait toujours vers le nord. L'espace océanique entre, au

nord Laurentia et Baltica, et au sud Gondwana, a été appelé l'océan Rhéïque.

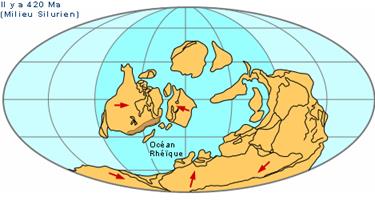

Au milieu du Silurien, il y a 420 Ma, l'océan Iapetus était

presque refermé. Au nord, la collision était imminente entre les

deux plaques continentales Laurentia et Baltica. Signalons ici qu'une grande partie de ce qui est

aujourd'hui le Québec se situe dans la zone tropicale au sud de l'équateur.

C'est pourquoi, par exemple, il s'est développé une grande

barrière récifale qui va de la pointe de la Gaspésie, jusqu'aux

Cantons de l'Est.

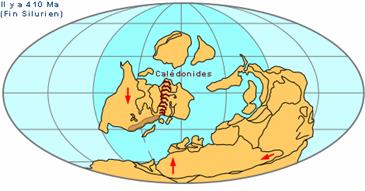

A la fin du Silurien, il y a 410 Ma, la collision Laurentia-Baltica a formé entre le Groenland

et la Scandinavie la chaîne des Calédonides,

une chaîne de montagnes qui est venue souder Baltica à Laurentia pour former

une plus grande plaque continentale. Juste au sud, le chaînon de

microcontinents était sur le point d'entrer en collision avec la marge de

Laurentia. A noter cet océan Rhéïque qui se referme progressivement entre

Gondwana et le nouveau continent Laurentia-Baltica.

Au Dévonien inférieur (- 400 millions d'années) les

conditions sèches prévalaient à travers

l'Amérique du Nord, la Sibérie, la Chine et l'Australie. L'Amérique du

Sud et l'Afrique étaient couvertes par des mers fraîches et tempérées.

Il y eut migration des poissons des eaux froides du

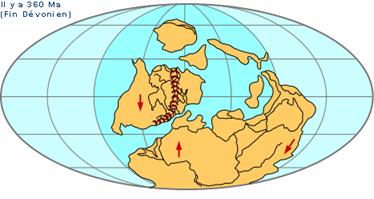

pôle sud vers le nord. C'est finalement au milieu du Dévonien, il y a 390 Ma, qu'a eu lieu cette collision entre les microcontinents (dont Avalonia)

et Laurentia, collision qui a formé la seconde phase des Appalaches,

la chaîne acadienne. L'océan Rhéïque

se refermait toujours. Au Dévonien moyen (- 385millions d'années) l'équateur

est à travers l'Arctique canadien. La houille commencent à s'accumuler dans les

régions où les plantes fleurissent dans la ceinture équatoriales pluvieuse. Des

mers peu profondes sous des cieux sans nuages couvre la plupart de l'Amérique

du Nord, de la Sibérie et de l'Australie. Notons que le paléomagnétisme indique une première

phase de dérive des continents du Gondwana au Dévonien moyen, les amenant vers

le sud en les éloignant de la Laurasie, ce qui les prépare à la glaciation du

Carbonifère supérieur. Au Dévonien supérieur (- 370 millions d'années) la

Pangée commence à s'assembler. La

houille se forme pour la première fois dans les forêts tropicales de l'Arctique

canadien et en Chine du sud. Les glaciers couvrent en partie le bassin

amazonien, localisé au pôle Sud.

Au carbonifère inférieur - (tournaisian- visean) (-

350 millions d'années), la Pangée se déplace vers le Nord et les ceintures

climatiques se déplacent vers le Sud. Les forêts tropicales s'étendent de

l'Arctique canadien, à Terre-Neuve et à l'Europe de l'Ouest. Les régions désertiques du centre de

l'Amérique du Nord commencent à se rétracter. L'hémisphère Sud commence à se

refroidir. Au carbonifère moyen -

(Serpukhovian) (- 330 millions d'années)- 330 millions d'années) des forêts

équatoriales humides couvrent les régions tropicales de la Pangée, délimitée au

Nord et au Sud par des déserts. La glace du pôle Sud commence à s'étendre vers

le Nord. A noter la présence de vertébrés quadripèdes dans les

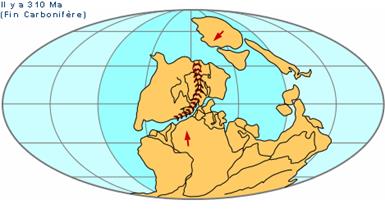

marais. A la fin du Carbonifère, il y a 310 Ma, ce fut le début de la collision

entre Gondwana et Laurentia-Baltica, deux grandes masses

continentales.

La collision a d'abord eu lieu au niveau des Maritimes

(côté Laurentia, incluant Avalonia) et du Maroc (côté Gondwana). Ce fut le

dernier soubresaut des Appalaches. Plus vers l'ouest, il y avait encore un bout

d'océan. Durant le Carbonifère supérieur - (gzelian) (- 300

millions d'années), les forêts équatoriales humides couvrent les régions

tropicales de la Pangée qui était délimitée au Nord et au Sud par le désert. De

la glace recouvrait le pôle Sud Au Permien inférieur (- 280 millions d'années), la

plupart de l'hémisphère sud est couvert par la glace que les glaciers

poussaient vers le Nord. La houille fut produite dans les forêts équatoriales

humides et tempérées durant les chaudes périodes interglaciaires. C'est finalement à la fin du Permien, il y a 250 Ma, que s'est terminée la

collision. Au nord, il s'est formé entre Baltica et la Russie, la chaîne des Ourals. On reconnaîtra ici facilement la Pangée de Wegener,

une grande masse continentale issue du rassemblement de plusieurs masses de

plus petites dimensions qui ont mis près de 250 Ma à se réunir. Ce

mégacontinent de la Pangée va demeurer stable jusqu'à la fin du Trias, soit

pour une période d'environ 50 Ma, où il commencera à se fragmenter pour donner

naissance entre autre à l'Atlantique

Au Permien supérieur ( - 260 millions d'années) la

forêt équatoriale humide disparaît et le désert s'étend à travers la Pangée

centrale et vers l’ouest. Tandis que le Sud se couvre de glace, une calotte

glacière apparaît au pôle Nord. La Chine se trouve à l'équateur. La forêt

tropicale couvre le sud de la Chine, alors qu'elle se trouve à l'équateur. Il y a propagation des reptiles. DISPARITION DE 99% DES

ESPECES Trias (de

–208 à –245 Ma) Au Trias inférieur (- 240 millions d'années),

l'intérieur de la Pangée était aussi chaude et sèche qu'aux 2 périodes

suivantes. Le climat tempéré s'étendait aux pôles. Ce fut la période la plus

chaude de l'histoire de la Terre. Le rapide changement vers un climat chaud, à

la fin du Permien, peut avoir créé une serre mondiale qui provoqua aussi

l'extinction du Permien-triasique. 99% des espèces disparurent. Mais la cause

n'est pas déterminée. Lors du Trias moyen (- 230 millions d'années),

l'intérieur de la Pangée était sec. Les régions polaires étaient chaudes, même

pendant l'hiver. Pendant le Trias supérieur ( - 220 millions d'années)

le climat général était chaud. Il n'y avait pas de glace, ni au pôle Nord, ni

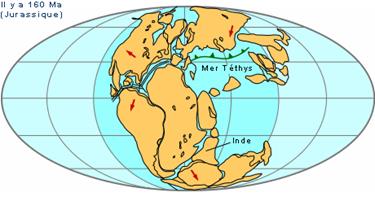

au pôle Sud. Les températures tempérées s'étendaient jusqu'aux pôles. Pendant les Jurassique inférieur et moyen (de - 160 à

- 200 millions d'années), la grande mousson de Pangée battait son plein. La

Pangée intérieure était très aride et chaude. Les déserts couvraient ce que

sont devenues, de nos jours, les forêts tropicales humides d'Amazonie et du

Congo. La Chine, entourée de vents porteurs d'humidité, était luxuriante et

verdoyante.

La fragmentation de la Pangée a commencé

fin-Trias/début-Jurassique, mais c'est vers la fin du Jurassique, il y a 160 Ma, que la fragmentation est

devenue plus évidente et qu'elle a commencé à

individualiser les masses continentales que nous connaissons aujourd'hui.

Signalons

deux éléments en particulier: la position d'un morceau de la Pangée qui

deviendra l'Inde, coincé entre l'Afrique et l'Antarctique, et l'existence de la

Téthys, entre l'Afrique et l'Eurasie. La première rupture s'est d'abord faite

dans un axe est-ouest et a donné lieu à un océan qui s'ouvrait en ciseaux, le

pivot se situant au niveau de l'actuel Gibraltar. L'ouverture s'est faite à la

faveur d'une dorsale médiane. Ce mouvement en ciseaux a entraîné, à l'est, le

début de fermeture de la Téthys et la création d'une zone de subduction. Au

sud, il y eut un début d'ouverture entre le bloc formé de l'Amérique du Sud et

de l'Afrique et le bloc formé de l'Antarctique, de l'Inde et de l'Australie. Pendant le Jurassique supérieur ( - 150 millions

d'années) le climat global commença à changer à la suite de la rupture de la

Pangée. L'intérieur de la Pangée devint moins sec et les neiges et glaces

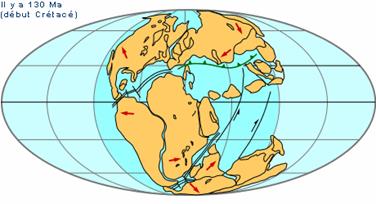

saisonnières recouvraient les régions polaires. Au Crétacé inférieur (- 140 millions d'années) le

climat mondial était une douce glacière. Il y avait de la neige et de la glace

à la saison froide et des forêts de zones tempérées et fraîches, couvraient les

régions polaires. Au début du Crétacé, il y a 130 Ma, une accentuation de l'ouverture en ciseaux à l'ouest a

entraîné un accentuation de la fermeture de la Téthys à l'est. Il y eut un début de

rupture entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Une dorsale ouvrit un océan entre

le bloc de l'Afrique-Amérique du Sud et le bloc de

l'Antarctique-Inde-Australie; c'était l'embryon de l'Océan Indien.

Migration des animaux du

pôle sud jusqu’au pôle nord. Apparition d’espèces vivant en eaux tièdes dans la mer

Tethys. Un peu plus tard au Crétacé, soit il y a 100 Ma, la séparation entre l'Amérique

du Sud et l'Afrique fut définitive; une longue mer linéaire, avec une dorsale

médiane, divisait ces deux continents. Au sud, une dorsale en Y s'établissait; une branche

séparait l'Inde de l'Afrique, une autre séparait le bloc Antarctique-Australie

de l'Inde. C'est à la faveur de cette dernière branche que l'Inde a commencé sa

longue migration vers le nord. Cette migration va se faire entre deux

longues failles transformantes. Au nord, la Téthys continuait à se

refermer.

Lors du Crétacé supérieur ( - 70 millions d'années) le

climat général était plus chaud qu'aujourd'hui. Les glaces étaient absentes des

pôles. Les dinosaures migraient des régions froides vers les régions chaudes à

chaque changement de climat. Durant le Paléocène ( - 58 à - 66 millions d'années),

le climat était plus chaud qu'aujourd'hui. Les palmiers poussés au Groenland et

en Patagonie. La Mangrove inondée le sud australien, localisé par 65° de

latitude Sud. Il est a noté que les événements de la couche K/T (disparition

des dinosaures, il y a 65 millions), même s'ils se sont déroulés sur des

millénaires, ne peuvent pas être visibles sur un survol de plusieurs millions

d'années. Eocène

(de –37 à –58 Ma) L’Eocène inférieur ( - 50 millions d'années) fut une

période planétaire chaude (la plus chaude de tout le Cénozoïque).

L'Inde était couverte de forêts tropicales humides et les forêts tempérées

chaudes recouvraient l'Australie. Les alligators ont nagé dans des marais

proches du Pôle du nord et les palmiers se sont développés en Alaska

méridional. La plupart de l'Eurasie centrale était chaude et humide. Au début du Tertiaire (éocène), il y a 50 Ma, l'océan Atlantique était

véritablement individualisé. La Téthys se refermait de plus en plus pour former

progressivement le système alpin (au sens géologique du terme) en Afrique du

Nord, et de l'Europe à l'Iran. C'est ici qu'est née la Méditerranée.

L’Eocène moyen et supérieur (de - 37 à - 50 millions

d'années) est marqué par un net refroidissement et une sécheresse marquée aux

hautes latitudes. En effet, les rapports isotopiques de l’oxygène établis sur

des coquilles d’invertébrés marins indiquent une chute de Plusieurs causes ont été invoquées pour ce changement

climatique, mais rien n'est certain : - un changement d’inclinaison de l’axe terrestre

(celui-ci passant de la verticale à une inclinaison de 23°) aurait entraîné une

augmentation des surfaces soumises aux faibles rayonnements solaires et donc un

refroidissement général ; - une perturbation des courants océaniques aurait

amené des eaux froides polaires en domaine intertropical (l’ouverture du

passage entre Norvège et Groenland dans l’hémisphère Nord et l’ouverture du

passage entre Antarctique et Australie dans l’hémisphère Sud auraient modifié

les circulations océaniques et atmosphériques planétaires). A la fin de l’Eocène, les Mammifères atteignent leur

diversité maximale (122 familles) et tous les types adaptatifs connus

actuellement sont déjà présents. Une crise, vers 34 Ma BP(changement climatique

?), voit la disparition de groupes archaïques dès la seconde moitié de l’Eocène

et l’essor des groupes modernes dès le début de l’Oligocène, mais le nombre de

famille (70) reste bien inférieur à celui des temps éocènes. S’éteignent ou

déclinent les Multituberculés, les Condylarthres, les Uintathères et les

Marsupiaux de l’hémisphère Nord. La nouvelle vague est dominée par les Rongeurs

modernes (ils occupent la niche écologique des Multituberculés), les carnivores

Fissipèdes (Canidés, Viverridés et Mustélidés) et les Ongulés. Oligocène

(de-24 à –37 Ma) Durant l'Oligocène (de - 24 à - 37 millions d'années),

la glace recouvrait le Pôle du sud, mais pas le Pôle du nord. Les forêts

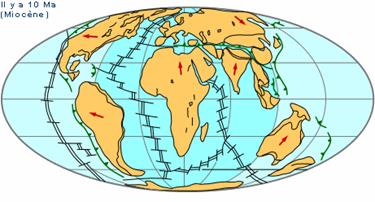

tempérées chaudes couvraient le Nord de l' Eurasie et l' Amérique du Nord. Pendant le Miocène (de - 5 à - 24 millions d'années),

le climat était semblable au climat

d'aujourd'hui, mais plus chaud. Les ceintures climatiques bien définies

s'étirées des pôles à l'équateur, cependant, il y avaient des palmiers et des alligators

en Angleterre et au Nord de l'Europe . L'Australie était moins aride qu'elle

l'est maintenant. Il y a à peine 10

Ma, la plaque indienne emboutissait la Chine, créant ainsi l'Himalaya.

Aujourd’hui

IV. MOUVEMENT DES PLAQUES

Déplacement

Longitude

Vitesse de rotation

0,64

Silurien (de –408 à +438 Ma)

Dévonien ( de –360 à – 408

Ma)

Carbonifère

( de –286 à –360 Ma)

Permien (de –245 à –286)

Jurassique (de –144 à 208

Ma)

Crétacé ( de –66 à –144 Ma)

Tertiaire

Paléocène (de –58 à –66 Ma)

Miocène (de –5 à –24 Ma)

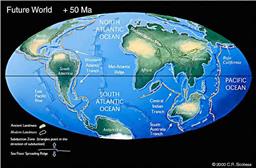

Et si vous souhaitez connaître l’avenir

Et si vous souhaitez connaître l’avenir