VI. PHENOMENES ELASTIQUES D’INTERACTION LUMIERE – MATIERE

1. La diffraction

La diffraction est due essentiellement à l’existence de certaines relations de phase entre deux ou plusieurs ondes de même longueur d’onde qui provoquent des phénomènes d’interférence. Lorsqu’une onde parcourt exactement un nombre entier de longueur d’ondes : N l de plus qu’une autre, elles sont en phase et leurs amplitudes s’ajoutent, si la différence de chemin parcouru est un nombre entier impair de ½ longueurs d’ondes : (N+1/2) l , les ondes sont en opposition de phase et leurs amplitudes se soustraient jusqu’à l’extinction de ces ondes. Il peut donc y avoir disparition de certaines ondes lumineuses de longueur d’ondes données, et par conséquent coloration.

Le phénomène de diffraction se produit donc lorsque la distance MLN qui est la différence de parcours entre deux ondes réfléchies par deux plans successifs est voisine de d, la distance entre deux plans cristallins ou d’impuretés.

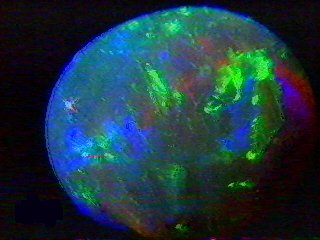

Fig. 11 : Phénomène de diffraction par des sphères de silice amorphe dans les opales

En fonction de l’angle d’incidence de la lumière, les couleurs varient presque à l’infini. Pourtant si l’on observe plus attentivement les couleurs de l’opale, on s’aperçoit qu’elle est divisée en différentes zones qui ont chacune leur couleur propre. Ces zones ont une taille parfois millimétrique et pour qu’une zone aussi importante, de dimension macroscopique, puisse exister,il est nécessaire qu’il existe une structure périodique dans la matière pour chacune de ces zones.

Dans le cas de l’opale, qui est globalement amorphe, on peut distinguer en microscopie électronique d’empilements parfaitement organisés, de plans successifs de petites sphères de taille homogènes de silice amorphe hydratée. Ce sont ces plans qui sont à l’origine du phénomène de diffraction. D’une zone à l’autre, les sphères de silice n’ont pas le même diamètre et la différence de chemin parcouru MLN diffère donc d’une manière analogue, " éteignant " différentes couleurs d’une zone à l’autre. Le rouge apparaît lorsque les sphères de silice sont espacées de 240 nm et les autres couleurs pour des sphères plus petites jusqu’à 100 nm.

L’irisation des opales est donc due à des zones séparées dans lesquelles la taille des sphères de silice sont de dimensions analogues dans une même zone mais de taille différente d’une zone à l’autre.

Comme la distance MLN varie en fonction de l’incidence de la lumière, lorsqu’on fait pivoter l’opale, la lumière diffractée n’est pas toujours de même longueur d’onde et la couleur dans une zone donnée varie avec l’angle d’incidence de la lumière. La longueur d’onde observée est maximale lorsque l’incidence de la lumière est perpendiculaire pour décroître avec l’incidence, les zones vertes deviennent bleues, les rouges virant à l’orange…

On notera que dans le cas de l’opale de feu, des inclusions poreuses de Fe3+, colorent la matrice en rouge, et tempèrent ce phénomène d’irisation.

2. La diffusion (fig.12)

L’un des mécanismes les plus simples de physique optique est la diffusion. La diffusion est due à la réflexion aléatoire de la lumière dans de nombreuses directions. L’observateur perçoit donc des combinaisons de lumière qui émanent de nombreuses sources.

La diffusion est à l’origine de la couleur bleue du ciel ; les particules sont suffisamment fines pour diffuser davantage le bleu que le rouge. Lors de l’aurore, lorsque l’épaisseur d’atmosphère à traverser est maximale, le rouge est diffus et le ciel nous apparaît de feu.

Lorsque les particules sont trop grandes pour absorber dans le visible, toutes les longueurs d’ondes sont diffuses et le produit apparaît blanc ou gris.

Les nuances de blanc et de gris ont souvent à l’origine des phénomènes de diffusion comme la " couleur "de la neige, des nuages ou encore celles du sucre ou du sel.

Des mélanges mécaniques d’impuretés peuvent donc être aussi la cause de la coloration des minéraux. L’hématite est un pigment fréquent, qui colorent les minéraux en rouge, comme les feldspaths, la calcite ou le quartz ainsi que des variétés de jaspe. Le chrysoprase, une variété cryptocristalline verte est habituellement colorée en vert par de la chlorite. Des inclusions d’eau peuvent rendre le quartz hydrothermal laiteux. Une dispersion microscopique d’aiguilles de rutile peuvent causer la diffusion de la lumière bleue, et confèrent au quartz sa couleur rose. Si les aiguilles sont plus grandes, le rouge est également diffus, et le quartz est bleu. La présence de carbone en fine dispersion, soit amorphe soit sous la forme de graphite, peut être la cause de nuances de gris au noir pour certains minéraux.

Des minéraux comme l’agate, qui est quasi poreuse, est sensible aux colorations artificielles. La coloration est obtenue par des bains successifs afin d’obtenir de fins précipités dans les pores de l’agate pour la colorer.

Fig. 12 : Phénomène de diffusions multiples

3. La réfraction (fig.13)

Lorsqu’une onde électromagnétique change de milieu, comme lors de l’entrée de la lumière dans un milieu cristallin, la lumière est déviée en fonction de l’indice de réfringence du milieu et la longueur d’onde du faisceau incident. Ce phénomène est la cause de l’inclinaison d’un bâton que l’on plonge partiellement dams l’eau, ou de la séparation des couleurs de la lumière blanche par un prisme ou les fines gouttelettes d’eau pour les arcs-en-ciel.

Ainsi, si un minéral possède des inclusions ou des lacunes suffisamment grandes pour que la séparation des couleurs soit suffisante pour la résolution de notre œil, il pourra apparaître des colorations.

Fig. 13 : Décomposition de la lumière blanche par réfraction